El sábado 15 de mayo comenzó el seminario virtual “Marxismos de Nuestra América”, a cargo de Hernán Ouviña e impulsado por la plataforma educativa Milorillas[1]. La instancia fungió de introducción para un nuevo período de formación, entregando algunas experiencias, obras y autores fundamentales al momento de abordar a Marx desde nuestra región, que aprovecha la actual coyuntura de crisis como método de conocimiento, al decir de René Zavaleta. Hubo un énfasis particular en la Comuna de París y dentro de lo posible, nos referimos a la actual situación colombiana[2].

Sin duda uno de los textos señeros al momento de analizar la obra de Marx desde la región es “Nuestra América” (1891)[3] de José Martí, no tanto porque revise al pensador alemán —a quien no se referirá sino de manera póstuma—, sino porque desde ya supone un tratamiento a contrapelo desde nuestras fuentes, tradiciones, controversias e identidad latinoamericana, siendo Martí uno de los más célebres depositarios de esta. Es en este texto donde el apóstol cubano señala: “La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas de acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria”.

Lo anterior no es menor si consideramos que comúnmente situamos temporal y geográficamente el nacimiento de la democracia y el pensamiento filosófico en Grecia. La misma democracia de la que por cada ciudadano libre se contaban decenas de esclavos y en donde las mujeres y extranjeros carecían de cualquier derecho político o jurídico. Algo parecido ocurre con la Revolución Francesa, que suele figurar como la apertura de una nueva era de libertades para la humanidad, pero cuya falsa universalidad fue denunciada por la Revolución Haitiana que acabó con el brutal régimen colonial del que Francia no quería restarse.

Así y todo, ¿qué hay de vital e imperecedero en el marxismo? No puede desconocerse cierto daltonismo en Marx en ciertos análisis, ya sea por una cuestión de época o por antonomasia del genio militante de Tréveris. Con ello se hace referencia, por ejemplo, a la óptica eurocéntrica, la concepción histórica etapista unilineal o la consideración apologética del capitalismo que podemos hallar en sus primeros escritos u otras orientaciones que, sin examinarse como errores complementarios y partes de un todo de su voluminosa obra, implicaron en Latinoamérica (y siguen haciéndolo en algunos casos) la mitigación, en el mejor de los casos, de su potencial revolucionario.

Habrá ciertamente autores que, a pesar de ubicarse en el Norte Global, elaborarán su obra y accionar desde la periferia. Nos referimos a Rosa Luxemburgo o Antonio Gramsci, cuyas vidas —principalmente en el caso de Rosa— encarnaron opresiones de diversa índole.

Junto a lo anterior encontramos en Marx la apreciación, primero de la burguesía y más tarde del proletariado, como clases revolucionarias predilectas al momento de transformar la sociedad, relegando de este papel a otros sectores sociales existentes en los países más económicamente avanzados de Europa occidental y por sobretodo, fuera de esta.

Pero serán precisamente las experiencias revolucionarias cercanas al pensador las que harán que la rueda del pensamiento de Marx se abolle, y comience a rodar enérgicamente, hasta nuestros días. Nos referimos e las revoluciones de 1848 y principalmente a la Comuna de París, considerada como parteaguas de su pensamiento.

Los meses tras la derrota de la experiencia comunera envolvieron a Marx en un intenso trabajo que le supuso la redacción de miles de páginas y en donde no publicó bajo su firma nada. A partir de esta, por entre otros aspectos, dejará de exponer al proletariado urbano como único sujeto revolucionario.

De esta experiencia se destacó varias mujeres. Por un lado, Elizabeth Dmitriev (1851-1910)[4], delegada de la AIT en la sección rusa, que conectará a Marx con las comunas rusas. Por el otro, Vera Zasúlich (1851-1919)[5], revolucionaria clandestina que a partir de la vitalidad de estas formas comunales en territorios rurales, le consultará a Marx si las penurias de la revolución industrial descritas en El capital son parte de un derrotero inevitable para el desarrollo de una nueva sociedad.

Asimismo, se mencionó la participación de Louise Michael (1830-1905), dinamizadora del proceso comunal en París como mujer, pedagoga y miliciana, quien desde el anarquismo aportará una de las experiencias más novedosas del pensamiento crítico decimonónico[6].

En la actualidad ya no podemos disociar ni jerarquizar las luchas contra con el capitalismo, el heteropatriarcado y la colonialidad. Toda relectura de la obra de Marx y otras obras, implica por ello, encargarse de estos aspectos. De ahí que el aporte de Marx no esté acabado. Asimismo, está lejos de ser el único. Esto es parte de la tensión entre brújula e itinerario que señalará Mariátegui y que revisaremos más adelante.

|

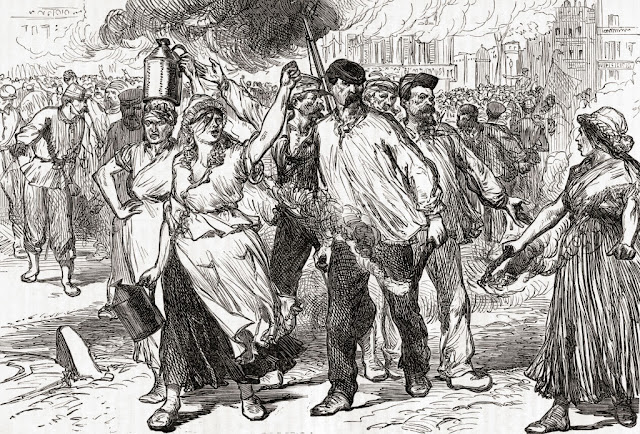

| Imagen 1. Manifestantes durante los últimos días de la Comuna de París de 1871. Recuperado de https://jacobinlat.com/2021/03/18/la-comuna-de-paris-les-enseno-a-los-bolcheviques-a-triunfar/ |

Por Ignacio Andrés

América Leatina desde Abajo

San Bernardo, Santiago de Chile, 17 de mayo de 2021

[1] Milorillas es una iniciativa que surge en 2020 de la mano de las

cooperativas Factorial (Argentina) y CIC (Uruguay), las que, de forma multidisciplinaria

y a través de la asistencia técnica, la educación y la investigación, aportan a

la gestión y contribuyen a la mejora de cooperativas, pymes y organizaciones de

la Economía Social, Solidaria y Popular. Fuente: https://milorillas.coop/mod/page/view.php?id=10

[2] Recomendamos “Colombia en Paro Nacional, ¿qué y quién negociará?”

de : https://revolucionesdotnet.wordpress.com/2021/05/11/colombia-en-paro-nacional-que-y-quien-negociara/

[4] Militante de la Internacional Socialista se asienta en París desde

donde le envía descripciones detalladas de los eventos de 1870 a Marx, de quien

es cercana. Durante la Comuna de 1871 organizará la Unión de Mujeres para la Defensa

de París y el Cuidado de los Heridos, como rama de la Internacional Socialista.

Fuente: https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/dmitrieff-elizabeth-1851-1910

[5] De origen modesto, durante

su juventud se involucra con diversos grupos revolucionarios rusos. Fue

cofundadora del Grupo para la Emancipación del Trabajo que introduce la obra de

Marx, Engels y otros socialistas en Rusia, sentando las bases del movimiento

socialdemócrata del que formará parte Lenin y otros. Algunas de sus obras

pueden hallarse en https://www.marxists.org/espanol/zasulich/index.htm

[6] Tras la derrota de la Comuna es deportada a la isla de Nueva

Caledonia, colonia francesa oceánica en donde colabora con su lucha

independentista, estudia la fauna y la flora de la isla y tras acercarse al

pueblo autóctono canaco, aprende su lengua y desarrolla una labor educativa,

además de tomar partido en su revuelta de 1878, a diferencia de muchos otros

deportados comuneros allí residentes. Adjuntamos una versión digitalizada de “La

Comuna de París. Historia y recuerdos” (1898): https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Louise%20Michell%20-%20La%20comuna%20de%20Par%C3%ADs.pdf