|

| Recuperado de https://lom.cl/products/la-unidad-popular-y-la-revolucion-en-chile |

13 nov 2021

A propósito del lanzamiento del “La Unidad Popular y la revolución en Chile”

5 nov 2021

Y el zapatismo se hizo a la mar n°2; Encuentro con Hernán Ouviña

|

| Imagen: Alejandra Espinoza Venegas (@alejandra.milena_) |

3 nov 2021

El tren de cuerda: del convencionalismo a la autenticidad

Ningún escritor, en nuestra literatura, es más ajeno a modas, corrientes, tendencias, que Adolfo Couve. Dentro del panorama nacional se yergue solo, solitario, sin influencias visibles, sin dejos de lectura […]. No se parece a nadie. Tampoco es que practique un culto consciente por la originalidad. Simplemente escribe de otra manera, se diría que intemporal, utópica y acrónica.[1]

La intimidad que el autor niega a sus personajes la compensa con esa intensa carga subjetiva que impregna a las cosas, los objetos y, sobre todo, a la naturaleza.[2]

|

| Imagen recuperada de https://www.goodreads.com/book/show/34728707-el-tren-de-cuerda |

1 nov 2021

Y el zapatismo se hizo a la mar n°1; Encuentro con Carlos Aguirre Rojas

18 may 2021

Apuntes de “Marxismos de Nuestra América”

El sábado 15 de mayo comenzó el seminario virtual “Marxismos de Nuestra América”, a cargo de Hernán Ouviña e impulsado por la plataforma educativa Milorillas[1]. La instancia fungió de introducción para un nuevo período de formación, entregando algunas experiencias, obras y autores fundamentales al momento de abordar a Marx desde nuestra región, que aprovecha la actual coyuntura de crisis como método de conocimiento, al decir de René Zavaleta. Hubo un énfasis particular en la Comuna de París y dentro de lo posible, nos referimos a la actual situación colombiana[2].

Sin duda uno de los textos señeros al momento de analizar la obra de Marx desde la región es “Nuestra América” (1891)[3] de José Martí, no tanto porque revise al pensador alemán —a quien no se referirá sino de manera póstuma—, sino porque desde ya supone un tratamiento a contrapelo desde nuestras fuentes, tradiciones, controversias e identidad latinoamericana, siendo Martí uno de los más célebres depositarios de esta. Es en este texto donde el apóstol cubano señala: “La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas de acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria”.

Lo anterior no es menor si consideramos que comúnmente situamos temporal y geográficamente el nacimiento de la democracia y el pensamiento filosófico en Grecia. La misma democracia de la que por cada ciudadano libre se contaban decenas de esclavos y en donde las mujeres y extranjeros carecían de cualquier derecho político o jurídico. Algo parecido ocurre con la Revolución Francesa, que suele figurar como la apertura de una nueva era de libertades para la humanidad, pero cuya falsa universalidad fue denunciada por la Revolución Haitiana que acabó con el brutal régimen colonial del que Francia no quería restarse.

Así y todo, ¿qué hay de vital e imperecedero en el marxismo? No puede desconocerse cierto daltonismo en Marx en ciertos análisis, ya sea por una cuestión de época o por antonomasia del genio militante de Tréveris. Con ello se hace referencia, por ejemplo, a la óptica eurocéntrica, la concepción histórica etapista unilineal o la consideración apologética del capitalismo que podemos hallar en sus primeros escritos u otras orientaciones que, sin examinarse como errores complementarios y partes de un todo de su voluminosa obra, implicaron en Latinoamérica (y siguen haciéndolo en algunos casos) la mitigación, en el mejor de los casos, de su potencial revolucionario.

Habrá ciertamente autores que, a pesar de ubicarse en el Norte Global, elaborarán su obra y accionar desde la periferia. Nos referimos a Rosa Luxemburgo o Antonio Gramsci, cuyas vidas —principalmente en el caso de Rosa— encarnaron opresiones de diversa índole.

Junto a lo anterior encontramos en Marx la apreciación, primero de la burguesía y más tarde del proletariado, como clases revolucionarias predilectas al momento de transformar la sociedad, relegando de este papel a otros sectores sociales existentes en los países más económicamente avanzados de Europa occidental y por sobretodo, fuera de esta.

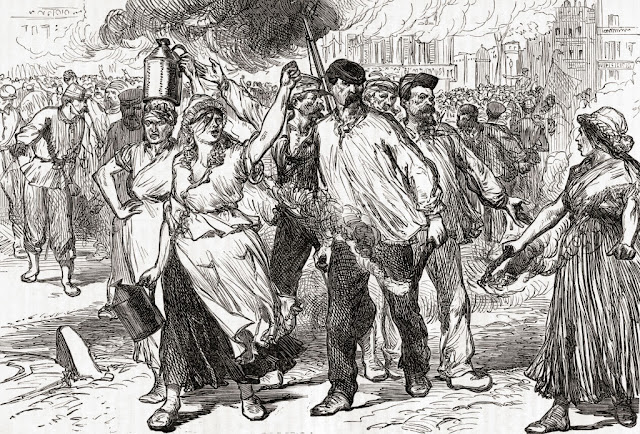

Pero serán precisamente las experiencias revolucionarias cercanas al pensador las que harán que la rueda del pensamiento de Marx se abolle, y comience a rodar enérgicamente, hasta nuestros días. Nos referimos e las revoluciones de 1848 y principalmente a la Comuna de París, considerada como parteaguas de su pensamiento.

Los meses tras la derrota de la experiencia comunera envolvieron a Marx en un intenso trabajo que le supuso la redacción de miles de páginas y en donde no publicó bajo su firma nada. A partir de esta, por entre otros aspectos, dejará de exponer al proletariado urbano como único sujeto revolucionario.

De esta experiencia se destacó varias mujeres. Por un lado, Elizabeth Dmitriev (1851-1910)[4], delegada de la AIT en la sección rusa, que conectará a Marx con las comunas rusas. Por el otro, Vera Zasúlich (1851-1919)[5], revolucionaria clandestina que a partir de la vitalidad de estas formas comunales en territorios rurales, le consultará a Marx si las penurias de la revolución industrial descritas en El capital son parte de un derrotero inevitable para el desarrollo de una nueva sociedad.

Asimismo, se mencionó la participación de Louise Michael (1830-1905), dinamizadora del proceso comunal en París como mujer, pedagoga y miliciana, quien desde el anarquismo aportará una de las experiencias más novedosas del pensamiento crítico decimonónico[6].

En la actualidad ya no podemos disociar ni jerarquizar las luchas contra con el capitalismo, el heteropatriarcado y la colonialidad. Toda relectura de la obra de Marx y otras obras, implica por ello, encargarse de estos aspectos. De ahí que el aporte de Marx no esté acabado. Asimismo, está lejos de ser el único. Esto es parte de la tensión entre brújula e itinerario que señalará Mariátegui y que revisaremos más adelante.

|

| Imagen 1. Manifestantes durante los últimos días de la Comuna de París de 1871. Recuperado de https://jacobinlat.com/2021/03/18/la-comuna-de-paris-les-enseno-a-los-bolcheviques-a-triunfar/ |

Por Ignacio Andrés

América Leatina desde Abajo

San Bernardo, Santiago de Chile, 17 de mayo de 2021

[1] Milorillas es una iniciativa que surge en 2020 de la mano de las

cooperativas Factorial (Argentina) y CIC (Uruguay), las que, de forma multidisciplinaria

y a través de la asistencia técnica, la educación y la investigación, aportan a

la gestión y contribuyen a la mejora de cooperativas, pymes y organizaciones de

la Economía Social, Solidaria y Popular. Fuente: https://milorillas.coop/mod/page/view.php?id=10

[2] Recomendamos “Colombia en Paro Nacional, ¿qué y quién negociará?”

de : https://revolucionesdotnet.wordpress.com/2021/05/11/colombia-en-paro-nacional-que-y-quien-negociara/

[4] Militante de la Internacional Socialista se asienta en París desde

donde le envía descripciones detalladas de los eventos de 1870 a Marx, de quien

es cercana. Durante la Comuna de 1871 organizará la Unión de Mujeres para la Defensa

de París y el Cuidado de los Heridos, como rama de la Internacional Socialista.

Fuente: https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/dmitrieff-elizabeth-1851-1910

[5] De origen modesto, durante

su juventud se involucra con diversos grupos revolucionarios rusos. Fue

cofundadora del Grupo para la Emancipación del Trabajo que introduce la obra de

Marx, Engels y otros socialistas en Rusia, sentando las bases del movimiento

socialdemócrata del que formará parte Lenin y otros. Algunas de sus obras

pueden hallarse en https://www.marxists.org/espanol/zasulich/index.htm

[6] Tras la derrota de la Comuna es deportada a la isla de Nueva

Caledonia, colonia francesa oceánica en donde colabora con su lucha

independentista, estudia la fauna y la flora de la isla y tras acercarse al

pueblo autóctono canaco, aprende su lengua y desarrolla una labor educativa,

además de tomar partido en su revuelta de 1878, a diferencia de muchos otros

deportados comuneros allí residentes. Adjuntamos una versión digitalizada de “La

Comuna de París. Historia y recuerdos” (1898): https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Louise%20Michell%20-%20La%20comuna%20de%20Par%C3%ADs.pdf

14 may 2021

Apuntes de “Articulando formaciones”, primera jornada

Este sábado 8 de mayo tuvo lugar la primera jornada de una nueva versión de Escuela Nuestramericana “Articulando Formaciones”, iniciativa gestada por diversas organizaciones latinoamericanas[1] que comparten la necesidad de un espacio de formación y diálogo en la región. En esta ocasión hubo dos presentaciones, una sobre la Revolución Rusa a cargo de Aldo Casas de la Revista Herramienta[2] y otra sobre la Revolución Mexicana, a cargo de Jóvenes ante la Emergencia Nacional[3]. El presente texto apunta a resumir las principales ideas vertidas en el encuentro.

|

| Imagen 1. En el arsenal (1928). Diego Rivera. Recuperado de https://es.artsdot.com/@@/8BWNXQ-Diego-Rivera-Arsenal-La-distribuci%C3%B3n-de-armas |

Existe cierta similitud entre nuestra época y los comienzos del siglo XX, en donde se fraguan las dos revoluciones que veremos a continuación. Por un lado, tenemos una crisis capitalista mundial, y por otro, de manera fácil de asimilar, la presunta imposibilidad de la revolución, sostenida constantemente por diversos medios de comunicación y punto de coincidencia en las discusiones que tienen lugar en los espacios de vínculo social. Cuestión presente no solo para las derechas, sino que también para las izquierdas que siguen buscando a ciegas un cambio gradual, encuadrado en la institucionalidad y reticente de la iniciativa popular. Pero se trate de ayer o de hoy, las revoluciones parecerán siempre imposibles hasta que se revelen inevitables.

Lo anterior estuvo presente a su manera en diversos procesos tales como la revolución mexicana, iniciada en 1910, la china de 1911 y en Rusia, tanto en la experiencia malograda de 1905 como en 1917, cuya abnegada consecución conmocionará al mundo.

Sobre esta última Aldo planteó algunas ideas que resumiremos a continuación.

Para 1917 el imperio ruso era una auténtica cárcel de pueblos, una potencia militar de envergadura, aunque tecnológicamente atrasada, con un proceso industrial reciente y dependiente. Mantenía un gobierno presidido por un zarismo anacrónico y en descomposición, pero de una represión tal que obligaba a las diversas organizaciones de izquierda a desarrollarse en clandestinidad.

Con todo, el movimiento obrero no perdía su combatividad. Asimismo, un abundante campesinado cuya honda tradición comunitaria buscaba resistir al capitalismo en sus aldeas centenarias. Para Aldo la incomprensión de esto supondrá importantes errores al poder soviético posterior.

Es en febrero en donde la revolución adquiere sus rasgos definitorios, no en octubre como suele plantearse. El detonante, un llamado a huelga de las obreras textiles de Petrogrado, que aprovecharon la conmemoración del día internacional de la mujer para exigir paz y pan, lo que pronto arrastra al sector metalúrgico —donde se concentraba el trabajo político de los partidos, no así en el textil— y otros. La huelga pronto deviene en revuelta, la que, en alrededor de una semana, supone la abdicación del zar.

Por otro lado los soviets son retomados, mostrándose como un hervidero de ideas, resolución y gestión. Cuentan ahora con autoconfianza, legitimidad política y autoridad real. Son los que proveen y racionan los recursos para la población. También cuentan con poder militar: hay soldados y suboficiales presentes.

La situación supone un novedoso ejercicio de poder dual para la sociedad rusa: soviets y diputados burgueses se reúnen periódicamente en la Duma —una especie de cámara baja del parlamente en donde la cámara alta es conformada por ministros zaristas—, en donde buscan resolver la grave situación del país, aunque como sabemos, de manera opuesta. Estos últimos plantearon dos decisiones. Un apoyo crítico al gobierno y la desobediencia del ejército a oficiales no elegidos. Esto cambió en la práctica a la sociedad rusa. Por primera vez el pueblo siente y observa que es dueño de su futuro.

Comúnmente se da a entender que la revolución se realiza en octubre, conducida por el partido bolchevique, pero esto es una verdad parcial. A propósito de esto, Aldo, en uno de sus documentos cedidos a la Escuela Nuestramericana, cita a Rabinowitch, quien por entre otros aspectos, la retrata como “un proceso paulatino desarrollado sobre el terreno de una cultura política profundamente arraigada en la población, así como de una amplia insatisfacción con los resultados de la revolución de febrero combinada con la fuerza del irresistible atractivo de las promesas de los bolcheviques: paz pan y tierra inmediatamente para los campesinos y una democracia de base a través de los soviet multipartidistas”.

Poco habría logrado el partido bolchevique sin revolucionarse a sí mismo, que firme en sus principios y flexible en la gestión política fue capaz de analizar de manera excepcional su coyuntura.

Sobre la Revolución Mexicana

Para Jóvenes ante la Emergencia Nacional hay más acuerdo sobre cuando comienza la Revolución Mexicana que cuándo termina. La línea cronológica expuesta abarca desde el levantamiento de Morelos hasta el periodo cardenista.

La revolución supone el término de la dictadura del general Porfirio Díaz (denominada también porfiriato) entre 1876 y 1911, que a través de la represión dota de la estabilidad suficiente al país —tras años de intervenciones extranjeras— para permitir el desarrollo de un capitalismo dependiente en México.

De los diversos llamados a levantamiento que se suceden en México en este período, destaca el de Francisco Madero en 1910, al que acudirá entre otros, Emiliano Zapata desde el Estado sureño de Morelos y quien pronto nota que las moderadas reformas de Madero no permitirían consumar la reforma agraria y alcanzar la justicia social.

En 1911

redacta junto a Otilio Montaño “El plan de Ayala”[4],

que además de fungir como programa de acción para los alzados funda la

identidad zapatista, cuya lucha por la tierra trasciende por entre los diversos

movimientos en pugna durante la revolución, por fuera de las fronteras

mexicanas inclusive y hasta el presente.

Durante la revolución se sucederán una serie de gobiernos esporádicos, elegidos mediante elecciones o a través de golpes de Estado. En 1917 se establecerá una nueva constitución, considerada como una de las más progresistas de su época. No será sino hasta el período de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) en donde se alcanza cierta estabilidad política en el país, realizándose los mayores esfuerzos estatales por consumar la reforma agraria zapatista.

La tentativa cardenista será moderada, obteniendo más éxito en cooptar al aguerrido movimiento campesino que en lograr las metas de la reforma, cuyo avance de hecho, será frenado en el gobierno posterior.

Al alero de la reciente revolución rusa tiene lugar la fundación del Partido Comunista de México. No obstante, la cúpula del mismo guardará poca relación con la revolución mexicana. Lo anterior es fundamental a la hora de entender la concepción sobre el proceso que prevaleció desde la propia izquierda, a lo que se suma el que, Diego Rivera, Siqueiros y otros muralistas de talla internacional, sobre todo a partir de su vínculo con la Secretaría de Educación Pública (en cuyo seno destaca la figura de Vasconcelos), promovieron una lectura racista que redujo la iniciativa indígena y popular en el proceso, así como su capacidad de ejercer el poder.

Del mismo modo se hizo hincapié en que Zapata poseía una concepción distinta del poder, siendo su negación al ejercicio del mismo una caricaturización de su enorme labor e influencia. En una carta[5] formulada en febrero de 1918 y dirigida al general Jenaro Amezcua, a quien le encomienda difundir los ideales del zapatismo por el mundo, Zapata señala: “Mucho ganaríamos, mucho ganaría la humanidad y la justicia si todos los pueblos de América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México Revolucionario y la causa de Rusia son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos…”. La escribe un año después de promulgada la Constitución que buscaba dar por terminada la revolución y uno antes de que fuera asesinado a traición. En la misma hace énfasis en la necesidad en la alianza obrero-campesino, y da cuenta del carácter internacionalista de la revolución mexicana.

[1] Entre estas se encuentra la Escuela de formación política Hugo Chávez,

la corriente Marabunta (https://www.corrientemarabunta.org/),

el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS), el

Frente Popular Darío Santillán (https://frentedariosantillan.org/) y el Frente

Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Una versión anterior y de carácter

presencial tuvo lugar en febrero del año pasado en Argentina: https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/primera-escuela-nuestramericana-de-formacion

[4] Una versión íntegra y comentada del plan puede hallarse aquí: https://inehrm.gob.mx/work/recursos/zapata/libros/LE_Plan_de_ayala.pdf

13 may 2021

México insurgente

|

| Portada de Ediciones de Cultura Popular, 1980. Recuperado de http://lectorincurable.com/wordpress/cronica/mexico-insurgente-1914/ |